El niño mudo • Federico García Lorca

El niño busca su voz.

(La tenía el rey de los grillos.)

En una gota de agua

buscaba su voz el niño.

L’enfant cherche sa voix.

(C’est le roi des grillons qui l’a prise.)

Dans une goutte d’eau

l’enfant cherchait sa voix.

No la quiero para hablar;

me haré con ella un anillo

que llevará mi silencio

en su dedo pequeñito.

Je ne la veux pas pour parler ;

je m’en ferai une bague

que portera mon silence

à son doigt, son petit doigt.

En una gota de agua

buscaba su voz el niño.

Dans une goutte d’eau

l’enfant cherchait sa voix.

(La voz cautiva, a lo lejos,

se ponía un traje de grillo.)

(La voix captive, au loin,

revêtait un costume de grillon.)

Federico García Lorca (1898-1936). El niño mudo, extrait de Canciones (1921-1924). Federico García Lorca (1898-1936). L’enfant muet, trad. par L. & L. de El niño mudo, extrait de Chansons (1921-1924).

………

De ce poème le groupe chilien Quilapayún, alors réfugié en France, a fait une chanson :

………

Quilapayún • El niño mudo. Poème de Federico García Lorca ; Patricio Wang, musique.

Quilapayún, ensemble vocal & instrumental (Eduardo Carrasco, Carlos Quezada, Guillermo Oddó, Hernán Gómez, Hugo Lagos, Guillermo García, Ricardo Venegas, Patricio Wang) ; Eduardo Carrasco, direction artistique.

Enregistrement : Boulogne-Billancourt (France), studio Pathé-Marconi EMI.

Extrair de l’album Survarío / Quilapayún. France, Klan, ℗ 1987.

………

Chanson reprise trois décennies plus tard par Sílvia Pérez Cruz et Marco Mezquida – le pianiste de Minorque – enregistrés en public à Tokyo :

………

Sílvia Pérez Cruz (née en 1983) & Marco Mezquida (né en 1987) • El niño mudo. Poème de Federico García Lorca ; Patricio Wang, musique.

Sílvia Pérez Cruz, chant ; Marco Mezquida, piano.

Enregistrement public : Tokyo (Japon), Blue Note, 9-11 octobre 2019.

Extrait de l’album MA = 間 : Live in Tokyo / Sílvia Pérez Cruz & Marco Mezquida. Espagne, ℗ 2020.

………

Amália, Alain Oulman & Cecília Meireles • Soledad

En 1995, la télévision portugaise diffuse Amália, uma estranha forma de vida, une série documentaire de 5 heures de Bruno de Almeida qui comporte de nombreuses séquences d’archives inédites. Parmi celles-ci, la captation d’une séance de mise en place d’un fado nommé Soledad – poème de Cecília Meireles, musique d’Alain Oulman – dans les studios d’EMI-Valentim de Carvalho à Lisbonne, avec le compositeur au piano. Cette séance avait été organisée – et filmée – par le cinéaste José Fonseca e Costa (1933-2015), qui avait été chargé par la maison Valentim de Carvalho, avant Bruno de Almeida, de réaliser ce film sur la vie d’Amália. Il abandonnera le projet en cours suite à des désaccords avec le commanditaire.

………

[Séance de travail entre Alain Oulman & Amália Rodrigues pour « Soledad »]. Extrait. José Fonseca e Costa, réalisation.

Participants : Alain Oulman, piano & voix parlée et chantée ; Amália Rodrigues, chant & voix parlée.

Captation : Paço de Arcos (Portugal), studio Valentim de Carvalho, [1986 ?]

Production : Portugal : Edições Valentim de Carvalho, [1986 ?].

Chanson :

Soledad. Poème de Cecília Meireles ; Alain Oulman, musique.

Amália Rodrigues, chant ; Alain Oulman, piano.

………

D’abord très réticente, Amália finit par accepter ce principe d’une séance de travail filmée, dont la vidéo ci-dessus présente un extrait. Dans un article paru en 2009 dans le journal Público le cinéaste raconte ce tournage, le plaçant en 1989 (ce qui ne peut pas être exact, vu qu’Amália chantait déjà Soledad en public lors de son récital d’avril 1987 à Lisbonne). Plutôt 1986, ou tout début 1987.

………

Avec mon équipe on avait passé toute la journée à placer les différents équipements de tournage et d’éclairage, à orienter les lumières, à cacher les câbles et à déterminer le mode de fonctionnement des deux caméras pour qu’elles soient le moins visible (ou le plus invisible) possible, autant pour Amália que pour Alain Oulman – qui lui a toujours « enseigné » ses morceaux en les chantant lui-même en s’accompagnant au piano – de manière à éviter la moindre perturbation dans leurs échanges.

Le piano avait été placé exactement au centre du studio.

Alain avait donné à Amália, la veille je crois, le poème qu’elle devrait « apprendre », le magnifique Soledad, de Cecília de Meireles, et il est entré dans le studio une ou deux minutes avant elle, ce qui m’a permis de lui expliquer succinctement comment je comptais procéder (j’avais décidé de tenir l’une des caméras) et à l’arrivée d’Amália les lieux étaient déjà plongés dans la pénombre voulue pour la captation. Elle s’est appuyée au piano, tenant à la main le feuillet avec le poème, Alain a commencé à jouer et à chanter les premiers vers. Amália s’est aussitôt mise à le suivre et très vite, à ma grande surprise, elle « substituait » sa voix à celle d’Alain, comme si elle avait deviné la mélodie et les paroles…

José Fonseca e Costa, Amália e Alain Oulman: in memoriam, dans : Público [en ligne], 31 de Outubro de 2009. Traduction L. & L.

………

Alain Oulman ne s’était sans doute pas contenté de donner à l’avance le poème à Amália : il lui avait déjà probablement chanté le fado. C’est ainsi qu’il procédait, comme le montre l’album Ensaios : 1970 publié en 2020. Une version plus longue de la séquence, insérée dans le film réalisé par Nicholas Oulman – fils d’Alain – sur son père (Com que voz, Portugal, 2009) montre d’abord Alain Oulman jouer une pièce de musique, sans paroles, à Amália qui semble émerveillée. Puis il aborde Soledad, informant Amália qu’il avait jugé bon de pratiquer « quelques petites modifications » pour conjurer le risque « d’une certaine monotonie » – ce qui prouve bien qu’elle ne découvrait pas le morceau.

Il commence. Joue l’introduction (Amália interroge anxieusement : « O Alain canta? O Alain canta? » : « Vous chantez ? Vous chantez ? »), chante le premier couplet dont elle répète les dernières mesures, sans les paroles. Désormais elle participe, elle est dans le processus d’apprentissage. L’extraordinaire c’est que dans ces éclats de chant il y a déjà le frémissement du génie. Il vient d’emblée, spontanément. Lorsqu’elle chante à la suite d’Alain Oulman « …sabia o que são palavras » on est pris d’un frisson. Elle sait les paroles, on voit qu’elle les a déjà apprises ; c’est la mélodie qu’elle ne possède pas encore : « E agora ? E agora ? » demande-t-elle (« Et maintenant ? Et maintenant ? ») « …que a vida é toda secreta » chantonne Alain ; elle répète cette bribe, magistralement : c’est déjà en place. Certaines choses, elle n’arrive pas à s’y faire : elle chante certains passages une tierce plus bas que ce que demande le compositeur qui la reprend chaque fois. Elle dit « oui, c’est mieux comme ça » (le fait est, mais plus tard, sur scène, elle s’obstinera dans cet écart). Elle demande : « Fica mal aqui? » « Je me suis trompée ici ? — Non c’était très bien » la rassure Oulman. C’est très bien oui. La voix est plus rauque qu’autrefois, les notes les plus aiguës sont un peu tendues, mais quelle puissance, quelle justesse – quel métier !

Soledad était peut-être la première brique d’un projet d’album réunissant exclusivement des fados d’Alain Oulman sur des poèmes de Cecília Meireles :

………

Nous voulons maintenant faire tout un disque d’après Cecilia Meireles, une poétesse brésilienne : Amalia chante déjà le premier, Soledad…

Propos d’Alain Oulman rapportés par Jean-Jacques Lafaye dans : Amália, le fado étoilé, Mazarine, 2000. ISBN 2-863-74319-8. P. 115.

………

Ce projet n’a pas abouti, en raison d’un étonnant contentieux de droits d’auteur relatifs à d’anciens fados (contenus dans l’album Com que voz, 1970) composés sur des textes de Cecília Meireles : les royalties en auraient été versés par erreur à une homonyme… En vertu de quoi les héritiers de la poétesse interdisent la publication de toute nouvelle composition d’Alain Oulman faisant usage d’un de ses poèmes.

Ce même contentieux empêche aussi la publication d’un enregistrement studio de Soledad auquel le biographe d’Amália, Vítor Pavão dos Santos, dit avoir assisté.

………

Un soir, au studio Valentim de Carvalho à Paço de Arcos, j’ai assisté en personne à l’enregistrement par Amália, toute vêtue de brun, avec une étole de vison car il faisait nuit et froid, de « Soledad », accompagnée au piano par António Pinho Vargas, et c’était magnifique […]. Mais Rui Valentim de Carvalho*, le lendemain midi, en écoutant l’enregistrement, m’a dit avec amertume : « Houla, ce n’est plus la voix de « Com que voz » ! »

Vítor Pavão dos Santos, O fado da tua voz : Amália e os poetas, Lisboa, Bertrand editora, 2014, p. 720. ISBN 978-972-25-2932-7. Non traduit ; traduction L. & L.

*Rui Valentim de Carvalho (1931-2013) était le producteur d’Amália au sein de la maison de disques fondée par son oncle.

………

Cet enregistrement reste inédit. Pourtant le contentieux avec les héritiers de Cecília Meireles semble réglé, puisque l’enregistrement public de Soledad a été intégré à une nouvelle édition du récital de 1987 publiée en 2017. Le voici. Curieusement, je trouve cette interprétation moins habitée que celle, partielle et morcelée, de la fameuse séance de travail.

………

Amália Rodrigues (1920-1999) • Soledad. Poème de Cecília Meireles ; Alain Oulman, musique.

Amália Rodrigues, chant ; Carlos Gonçalves & Pinto Varela, guitare portugaise ; António Moliças, guitare classique ; Joel Pina, basse acoustique.

Captation de concert : Coliseu dos Recreios (Lisbonne), 3 mars 1987.

Première publication dans l’album Coliseu, Lisboa, 3 de Abril 1987 [nouvelle éd. augmentée] / Amália. Portugal, Edições Valentim de Carvalho, ℗ 2017.

………

Soledad est une ville mexicaine. Il y a plusieurs Soledad dans ce pays, j’ignore quelle est celle du poème. Peut-être celle qui porte aujourd’hui le nom de Soledad de Graciano Sánchez, qui comptait 2200 habitants en 1940, date de rédaction du poème.

………

Antes que o sol se vá, — como pássaro perdido também te direi adeus, Soledad. |

Avant que le soleil s’en aille — Comme un oiseau égaré Moi aussi je te dirai adieu, Soledad. |

Terra morrendo de fome, pedras secas, folhas bravas, ai, quem te pôs esse nome, Soledad! sabia o que são palavras. |

Pays mourant de faim, Pierres sèches, feuilles sauvages, Celui qui t’a donné ce nom, Soledad ! Savait ce que sont les mots. |

Antes que o sol se vá — como um sonho de agonia, cairás dos olhos meus, Soledad! |

Avant que le soleil s’en aille — Comme un rêve d’agonie, Tu tomberas de mes yeux, Soledad ! |

Indiazinha tão sentada na cinza do chão deserta ai, Soledad! que pensas? não penses nada, que a vida é toda secreta. |

Petite indienne si bien assise Dans la cendre déserte de cette terre Ah, Soledad ! À quoi penses-tu ? Ne pense pas, Car la vie entière est un secret. |

Como estrêla nestas cinzas, antes que o sol se vá, nem depois não virá Deus, Soledad? |

Tel une étoile dans ces cendres, Dieu ne viendra ni avant Que le soleil s’en aille, ni après N’est-ce pas,Soledad ? |

Pois só êle explicaria a quem teu destino serve, sem mágoa nem alegria, ai, Soledad! para um coração tão breve… |

Pourtant lui seul pourrait expliquer À qui ton destin est utile, Sans chagrin et sans joie, Ah Soledad ! Pour un cœur si bref… |

Ai, Soledad, Soledad, ai, rebozo negro, adeus! ai, antes que o sol se vá… |

Ah Soledad, Soledad ! Ah, « rebozo* » noir, adieu ! Ah, avant que le soleil s’en aille… |

Soledad, México — 1940. |

Soledad, Mexique — 1940. |

| Cecília Meireles (1901-1964). Soledad (1940), extrait de Vaga música (1942). . |

Cecília Meireles (1901-1964). Soledad, trad. par L. & L. de Soledad (1940), extrait de Vaga música (1942). * Un rebozo est une sorte d’étole portée par les femmes mexicaines. |

………

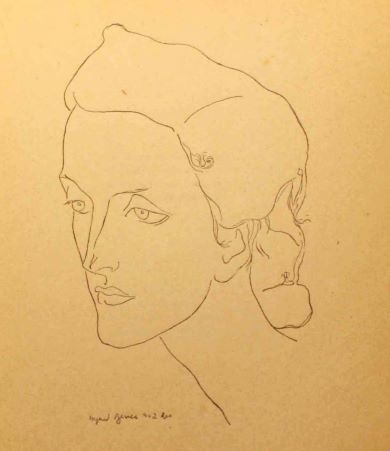

Cecília Meireles, portrait par Arpad Szénes (1942)

………

Alain Oulman (1928-1990) semblait porter un intérêt particulier à l’œuvre de la poétesse brésilienne Cecília Meireles (1901-1964). Pour Amália il a mis en musique plusieurs de ses poèmes. Naufrágio (Canção) et As mãos que trago (Canção a caminho do Céu) faisaient partie de l’album Com que voz, publié en 1970. Beaucoup plus tard il y a eu Soledad, dont un enregistrement studio, réputé avoir été réalisé avec accompagnement de piano, demeure inédit ; seule est parue une version enregistrée en public à Lisbonne, en 1987 (sur l’album Coliseu 1987).

On connaît en outre, grâce à une captation artisanale d’Alain Oulman chantant lui-même sa composition en s’accompagnant au piano, le saisissant Eu não tinha (Retrato), probablement jamais enregistré par Amália en dépit de sa très grande beauté.

La publication, fin 2025, de la nouvelle édition augmentée de l’album Cantigas numa língua antiga livre enfin un enregistrement, jusque ici inédit (mais qui a, un temps, circulé sur l’Internet), de Nunca ninguém viu ninguém. Cet enregistrement a été réalisé au cours des sessions de l’album mais n’a pas été retenu pour y figurer.

………

Amália Rodrigues (1920-1999) • Nunca ninguém viu ninguém. Poème de Cecília Meireles ; Alain Oulman, musique.

Amália Rodrigues, chant ; José Fontes Rocha, guitare portugaise ; Martinho d’Assunção, guitare classique.

Enregistrement : Paço de Arcos (Portugal), studio Valentim de Carvalho, 22 janvier 1975.

Première publication dans l’album Cantigas numa língua antiga, [nouvelle éd. augmentée] / Amália Rodrigues. Portugal, Edições Valentim de Carvalho, ℗ 2025.

………

NUNCA eu tivera querido

dizer palavra tão louca:

bateu-me o vento na bôca,

e depois no teu ouvido.

JAMAIS je n’aurais voulu

dire une parole aussi folle :

c’est le vent qui me l’a prise dans la bouche

et qui te l’a soufflée à l’oreille.

Levou sòmente a palavra,

deixou ficar o sentido.

Il ne t’a apporté que le mot

Et non pas ce qu’il voulait dire.

O sentido está guardado

no rosto com que te miro,

neste perdido suspiro

que te segue alucinado,

no meu sorriso suspenso

como um beijo malogrado.

Ce qu’il veut dire est là

Sur mon visage qui te regarde,

Dans ce soupir éperdu

Qui te suit, halluciné,

Dans mon sourire en suspens

Comme un baiser interrompu.

Nunca ninguém viu ninguém

que o amor pusesse tão triste.

Essa tristeza não viste,

e eu sei que ela se vê bem…

Só si aquele mesmo vento

fechou teus olhos, também…

Nul n’a jamais vu personne

Que l’amour rendait aussi triste,

Et toi, cette tristesse tu ne l’as pas vue

Et je sais qu’elle se voit pourtant…

Ou est-ce que ce même vent

T’a aussi fermé les yeux ?

Cecília Meireles (1901-1964). Canção (Nunca ninguém viu ninguém), extrait de Viagem (1939).

.Cecília Meireles (1901-1964). Chanson (Nul n’a jamais vu personne), trad. par L. & L. de Canção (Nunca ninguém viu ninguém), extrait de Viagem (1939).

………

Amália • Cantigas numa língua antiga, éd. 2025

Amália Rodrigues (1920-1999) • Alfama. José Carlos Ary dos Santos, paroles ; Alain Oulman, musique.

Amália Rodrigues, chant ; José Fontes Rocha, guitare portugaise ; Martinho d’Assunção, guitare classique.

Enregistrement : Paço de Arcos (Portugal), studio Valentim de Carvalho, 22 septembre 1974.

Extrait de l’album Cantigas numa língua antiga / Amália Rodrigues. Portugal, Edições Valentim de Carvalho, ℗ 1977.

………

Quando Lisboa anoitece

como um veleiro sem velas

Alfama toda parece

Uma casa sem janelas

Aonde o povo arrefece.

Quand Lisbonne s’enfonce dans la nuit

Comme un voilier sans voiles,

Alfama* toute entière

Semble une maison sans fenêtres

Où le peuple prend froid.

É numa água-furtada

No espaço roubado à mágoa

Que Alfama fica fechada

Em quatro paredes de água

Quatro paredes de pranto

Quatro muros de ansiedade

Que à noite fazem o canto

Que se acende na cidade

Fechada em seu desencanto

Alfama cheira a saudade.

C’est dans une mansarde,

Espace volé à la tristesse,

Qu’Alfama reste prise

Entre quatre murs d’eau,

Quatre murs de larmes,

Quatre murs d’inquiétude

Qui, la nuit, font le chant

Qui s’allume dans la ville

Enfermée dans sa désillusion.

Alfama a l’odeur de la saudade.

Alfama não cheira a fado

Cheira a povo, a solidão,

Cheira a silêncio magoado

Sabe a tristeza com pão

Alfama não cheira a fado

Mas não tem outra canção.

Alfama n’a pas l’odeur du fado.

Elle sent le peuple, la solitude,

Elle sent le silence meurtri,

Elle a un goût de tristesse et de pain.

Alfama n’a pas l’odeur du fado,

Mais elle n’a pas d’autre chanson.

José Carlos Ary dos Santos (1936-1984). Alfama (1970).

José Carlos Ary dos Santos (1936-1984). Alfama, trad. par L. & L. de Alfama (1970).

* Alfama est un quartier de Lisbonne.

………

Valentim de Carvalho, la maison de disques historique d’Amália, poursuit depuis des années la republication de l’intégralité de l’œuvre discographique de celle qui fut son artiste fétiche, chaque fois dans une édition remixée, augmentée d’inédits, d’enregistrements de travail et de prises alternatives. Début décembre 2025 c’était le tour de Cantigas numa língua antiga, initialement paru en 1977. La nouvelle édition se compose de 3 CD comptant en tout 74 plages (contre douze pour l’album original) : un monument. L’étonnant est que l’éditeur n’ait rien fait pour sa promotion : pas un seul article de presse, pas même de simple annonce ; pour comble, l’album n’est pas signalé sur son propre site. Il n’est pas présent sur les plateformes de streaming, on ne peut l’acquérir que sous format physique. Un mystère.

Après Com que voz (paru en 1970), Cantigas numa língua antiga (« Chansons dans une langue ancienne ») est le second album d’Amália (et le dernier) entièrement composé par Alain Oulman, lui qui fut responsable de l’inflexion de son répertoire vers des musiques plus sophistiquées que celles du fado traditionnel et vers des textes de grande qualité, voire d’une haute tenue littéraire. Com que voz, album hors pair, marque l’apogée de cette collaboration féconde entamée au tout début des années 1960. Cantigas numa língua antiga, qui recèle quelques joyaux, semble en être la continuation. Même sobriété instrumentale (une seule guitare portugaise, une guitare classique, pas de basse) ; beaucoup de poèmes d’auteurs contemporains, mais aussi de Camões et, pour la première fois, de Bernardim Ribeiro, écrivain de la Renaissance, auteur des Mémoires d’une jeune fille triste. Mais entre Com que voz et Cantigas numa língua antiga il s’est produit un événement extraordinaire, lourd de conséquences pour le Portugal et aussi, d’une autre façon, pour Amália : la Révolution des œillets du 25 avril 1974.

En réalité Cantigas numa língua antiga a été conçu avant la révolution. Cette nouvelle édition, si riche en enregistrements de séances de travail et en prises alternatives, documente la genèse exceptionnellement longue de l’album : sept ans. « On a entrepris par trois fois de faire ce disque » dit Amália, citée dans le livret d’accompagnement (sans date ni source).

Car l’histoire de Cantigas numa língua antiga commence avant même la publication de Com que voz. La première de ces « trois fois » fait sans aucun doute référence à l’ensemble des sessions de travail et d’enregistrement réalisées entre 1968 et 1971 et qui a fait l’objet, en 2020, d’un album de 2 CD intitulé Ensaios : 1970. Voici, extrait de ce recueil, Alfama, enregistré en 1971 :

………

Amália Rodrigues (1920-1999) • Alfama (ensaio). José Carlos Ary dos Santos, paroles ; Alain Oulman, musique.

Amália Rodrigues, chant ; José Fontes Rocha, guitare portugaise ; Pedro Leal, guitare.

Enregistrement : Paço de Arcos (Portugal), studio Valentim de Carvalho, 1971. Première publication : 2020.

Extrait de l’album 1970 : ensaios / Amália. Portugal, Edições Valentim de Carvalho, ℗ 2020.

………

Cependant la nouvelle édition de Cantigas numa língua antiga fait découvrir une autre série de sessions de travail et d’enregistrement menées du 7 au 21 novembre 1973, jusqu’ici inconnues. Cette fois – la deuxième, donc – Amália enregistre douze morceaux : Abril et Meu amor é marinheiro (poèmes de Manuel Alegre) ; Alfama, Amêndoa amarga, É da torre mais alta, Meu amigo está longe et Rosa vermelha (Ary dos Santos) ; Malaventurado (Bernardim Ribeiro) ; Nunca ninguém viu ninguém (Cecília Meireles) ; Perdigão (Camões) ; Sete estradas (Armindo Rodrigues) et Verde pino, verde mastro (Alexandre O’Neill), accompagnés par un quatuor de guitares (2 guitares portugaises, 1 guitare classique, 1 basse acoustique).

De ces sessions, voici à nouveau Alfama, enregistré le 20 novembre 1973 :

………

Amália Rodrigues (1920-1999) • Alfama. José Carlos Ary dos Santos, paroles ; Alain Oulman, musique.

Amália Rodrigues, chant ; José Fontes Rocha & Carlos Gonçalves, guitare portugaise ; Pedro Leal, guitare ; Joel Pina, basse acoustique.

Enregistrement : Paço de Arcos (Portugal), studio Valentim de Carvalho, 20 novembre 1973.

Première publication dans l’album Cantigas numa língua antiga, [éd. 2025] / Amália Rodrigues. Portugal, Edições Valentim de Carvalho, ℗ 2025.

………

Ces douze morceaux auraient pu constituer un album, à publier par exemple début 1974. Il n’en a pas été ainsi et on n’en connaît pas la raison.

Est-ce parce que, au fil de ces enregistrements de 1973, la voix d’Amália apparaît fatiguée ? C’est flagrant lorsqu’on les écoute ensemble, à la suite les uns des autres. Les aigus sont plus difficiles à atteindre, la couleur de la voix s’est assombrie, un vibrato s’est installé, l’effort du chant est devenu sensible : c’est déjà la voix de la dernière partie de la carrière de la chanteuse. Pour ma part, je découvre que cette fatigue vocale s’est manifestée bien plus tôt que je ne le pensais. J’avais cru que la Révolution des œillets et la période difficile qui s’est ensuivie pour Amália étaient pour beaucoup dans cette dégradation.

L’éditeur a-t-il estimé alors qu’un changement aussi rapide pouvait être passager ? Ou bien est-ce qu’Amália, ou Alain Oulman, ou les deux, n’étaient pas entièrement satisfaits du résultat de ces sessions ? Quoi qu’il en soit l’album qui a effectivement paru en 1977 est le fruit d’une troisième série de séances d’enregistrement qui se sont échelonnées sur deux années pleines, de septembre 1974 à octobre 1976 ; c’est à dire après la Révolution des œillets.

Tous les morceaux enregistrés en 1973 le sont à nouveau lors de ces nouvelles sessions, à l’exception de Sete estradas, définitivement abandonné. Sont enregistrés en outre : O meu é teu, Gondarém, As facas, A minha terra é Viana, mais aussi Tirai os olhos de mim sur un poème de Gil Vicente et, plus surprenant : Fado português, créé par Amália en 1965 dans l’album éponyme, et Espelho quebrado, déjà enregistré en 1962. Dix-huit morceaux en tout, dont seuls douze subsisteront et feront de Cantigas numa língua antiga l’un des albums les plus poignants d’Amália Rodrigues, non pas tant en raison du choix des poèmes et des musiques que par l’humeur de mélancolie dont il est imprégné. D’Amália, la couleur de la voix, au-delà de ce qu’elle chante, dit tout.

………

Parmi les douze morceaux finalement retenus ne figurait pas le splendide Tirai os olhos de mim, publié officiellement pour la première fois à l’occasion de cette édition.

………

Amália Rodrigues (1920-1999) • Tirai os olhos de mim. Poème de Gil Vicente ; Alain Oulman, musique.

Amália Rodrigues, chant ; José Fontes Rocha, guitare portugaise ; Pedro Leal, guitare.

Enregistrement : Paço de Arcos (Portugal), studio Valentim de Carvalho, 30 avril 1975.

Première publication dans l’album Cantigas numa língua antiga, [éd. 2025] / Amália Rodrigues. Portugal, Edições Valentim de Carvalho, ℗ 2025.

………

Tirai os olhos de mim

minha vida e meu descanso,

que me estais namorando.

Détournez vos yeux de moi

ma vie et mon repos,

car vous me faites la cour.

Os vossos olhos senhor*

senhor* da fermosura

por cada momento de hora

dão mil anos de tristura.

Vos yeux Seigneur*,

Seigneur* de la beauté,

Pour chaque moment de chaque heure

Donnent mille années de tristesse.

Temo de nam ter ventura

vida não me esteis olhando

que me estais namorando.

Je crains que bonne fortune me délaisse

ma vie, ne me regardez pas

Car vous me faites la cour.

Gil Vicente (vers 1465 – vers 1536). Tirai os olhos de mim. Extrait de Auto pastoril Português (1523). Source : Gil Vicente [site Internet].

*Texte original : « Senhora »

Gil Vicente (vers 1465 – vers 1536). Détournez vos yeux de moi, traduit de : Tirai os olhos de mim par L. & L. Extrait de Auto pastoril Português (Pastorale portugaise, 1523).

*Texte original : « Senhora » (« Madame », « Dame »).

………

Amália Rodrigues (1920-1999)

Cantigas numa língua antiga (2025)

Cantigas numa língua antiga, éd. 2025 / Alain Oulman, musique ; poèmes de José Carlos Ary dos Santos, Pedro Homem de Mello, Manuel Alegre, Bernardim Ribeiro, Luís de Camões, Gil Vicente, Cecília Meireles, José Régio, Alexandre O’Neill, Armindo Rodrigues, David Mourão-Ferreira ; Amália Rodrigues, chant ; José Fontes Rocha, guitare portugaise ; Alain Oulman, piano, etc. — Production : Portugal : Valentim de Carvalho, ℗ 2025.

Cantigas numa língua antiga, éd. 2025 / Alain Oulman, musique ; poèmes de José Carlos Ary dos Santos, Pedro Homem de Mello, Manuel Alegre, Bernardim Ribeiro, Luís de Camões, Gil Vicente, Cecília Meireles, José Régio, Alexandre O’Neill, Armindo Rodrigues, David Mourão-Ferreira ; Amália Rodrigues, chant ; José Fontes Rocha, guitare portugaise ; Alain Oulman, piano, etc. — Production : Portugal : Valentim de Carvalho, ℗ 2025.

3 CD : Valentim de Carvalho, 2025. — EAN 5605231177221.

………

Io mi accorgo di esser diventato grande

Vedo solo facce stanche

E quando viene sera

Proietto una lunghissima ombra

Andrea Laszlo De Simone (né en 1986). Una lunghissima ombra (2025).Je m’aperçois que je suis devenu grand

Je ne vois que des figures fatiguées

Et quand vient le soir

Je projette une ombre longue longue longue.

Traduction L. & L..

………

Andrea Laszlo De Simone (né en 1986) • Una lunghissima ombra. Andrea Laszlo De Simone, paroles & musique.

Andrea Laszlo De Simone, chant, arrangements & production.

Enregistrement : Turin, studio Ecce Homo chez Andrea Laszlo De Simone.

Extrait de l’album Una lunghissima ombra / Andrea Laszlo De Simone. Italie, Andrea Laszlo De Simone, ℗ 2025.

………

Adorable. Je ne m’en lasse pas.

………

Let no man steel your thyme • Anne Briggs, The Pentangle

Sur le thème du thym, une autre chanson traditionnelle britannique (anglaise celle-ci, et pleine de sous-entendus et de double sens) : Let no man steel your thyme, « Ne laissez pas les hommes dérober votre thym ». Voici d’abord l’extraordinaire Anne Briggs (née en 1944) et son chant très orné, de style irlandais, enregistrée en 1964 :

………

Anne Briggs (née en 1944) • Let no man steal your thyme. Paroles & musique traditionnelles (Angleterre).

Anne Briggs, chant.

Première publication dans l’album Edinburgh Folk Festival. Vol. 2. Royaume-Uni, Decca, ℗ 1964.

………

Come all you fair and tender girls

That flourish in your prime, prime,

Beware, beware, if you’re good and fair*

Let no man steal your thyme, thyme,

Let no man steal your thyme.

Belles et tendres demoiselles,

Vous qui êtes dans la fleur de votre âge,

Vous qui êtes bonnes et pures, prenez garde !*

Ne laissez pas les hommes dérober votre thym,

Ne laissez pas les hommes dérober votre thym.

For when your thyme it is past and gone

He’ll care no more for you, you.

And every place where your thyme was waste

Shall spread all o’er with rue, rue**,

Shall spread all o’er with rue.

Car lorsque vous n’aurez plus de thym

Ils se détourneront de vous

Et là où votre thym autrefois prospérait

À sa place poussera la rue**,

À sa place poussera la rue.

For woman is a branchy tree

And man a clinging vine, vine.

And from her branches carelessly

He takes what he can find, find,

He takes what he can find.

Car la femme est un arbre

Et l’homme une vigne qui s’y accroche

Et qui dans ses branches, désinvolte,

S’empare de ce qu’il trouve,

S’empare de ce qu’il trouve.

… … Traditionnel (Angleterre). Let no man steel your thyme.

*Dans la version du Pentangle : « Beware, beware, keep your garden fair » (« Prenez garde, protégez votre jardin »).

**Double sens. « Rue » est le nom de la « rue » (la plante) et signifie aussi « regret ». C’est une acception vieillie, mais on entend encore la forme verbale de « rue » dans « to rue the day when… » : « maudire le jour où… ».Traditionnel (Angleterre). Ne laissez pas les hommes dérober votre thym, traduit de Let no man steel your thyme, par L. & L.

*Dans la version du Pentangle : « Prenez garde, protégez votre jardin ».

**Double sens du texte anglais. « Rue » est le nom de la « rue » (la plante) et signifie aussi « regret ». Comprendre donc : « Il ne vous restera que des regrets ». C’est une acception vieillie, mais on entend encore sa forme verbale dans « to rue the day when… » : « maudire le jour où… ».

………

En anglais thyme (le thym) et time (le temps) sont de parfaits homophones. Let no man steel your thyme joue sur cette ambiguïté, d’autant plus que time peut assumer plusieurs sens en fonction du contexte. Mais surtout, le brin de thym est souvent dans ces chansons traditionnelles anglaises perçu comme un symbole de la virginité – comme c’est manifestement le cas ici.

Ce symbolisme est encore plus flagrant lorsque le vers « Beware, beware, if you’re good and fair » de la première strophe (« Vous qui êtes bonnes et pures, prenez garde ! ») est remplacé par « Beware, beware, keep your garden fair » (« Prenez garde, protégez votre jardin ») comme dans la version du groupe The Pentangle, très différente de celle d’Anne Briggs.

The Pentangle, formé en 1967, réunissait des musiciens jouissant déjà d’une réputation flatteuse sur la scène folk britannique, notamment le merveilleux guitariste Bert Jansch (1943-2011), également chanteur, son compère John Renbourn (1944-2015), le contrebassiste Danny Thompson (1939-2025) et le percussionniste Terry Cox (né en 1937). Sa vocaliste principale, Jacqui McShee (née en 1943) conduisait sa voix diaphane avec une certaine virtuosité, curieusement inexpressive. Entièrement acoustique, la musique de Pentangle se teintait de sonorités de jazz et de blues et en cela se démarquait de celle des interprètes de folk-rock de l’époque.

………

The Pentangle • Let no man steal your thyme. Paroles & musique traditionnelles (Angleterre) ; Bert Jansch, Jacqui McShee & Terry Cox, arrangement.

The Pentangle, ensemble instrumental & vocal (Jacqui McShee, chant ; Bert Jansch, guitare acoustique, chant ; John Renbourn, guitare acoustique, chant ; Danny Thompson, contrebasse ; Terry Cox, batterie, chant).

Enregistrement : Londres (Angleterre), IBC Studios & Olympic Sound Studio, février-mars 1968.

Première publication dans l’album The Pentangle. Royaume-Uni, Transatlantic, ℗ 1968.

………

Je possédais cet album autrefois, il y a bien longtemps, et je l’adorais. Celui-là et quelques autres de Pentangle, et de Bert Jansch aussi. Il y a longtemps.

………

Encore Marianne Faithfull, oui, celle des années 1960. Elle enregistrait alors, outre son répertoire purement pop, des chansons traditionnelles britanniques – c’était l’époque du folk revival, porté par Sandy Denny, Steeleye Span, Fairport Convention, Donovan et bien d’autres. Wild mountain thyme est une chanson particulièrement connue dans ce milieu, et qui a fait l’objet de quantité de reprises. Elle est ici chantée avec l’appui d’un sitar indien, mis à la mode en Angleterre par les Beatles.

………

Marianne Faithfull (1946-2025) • Wild mountain thyme. Paroles & musique traditionnelles (Écosse, Irlande) ; Jon Mark, arrangement.

Marianne Faithfull, chant ; Mike Leander, production.

Première publication dans l’album Go away from my world / Marianne Faithfull. États-Unis, London records, ℗ 1965.

………

Oh, the summer time is coming,

And the trees are sweetly blooming,

And the wild mountain thyme

Blooms around the purple heather.

Will ye go, lassie, go?

Voici que reviennent les beaux jours

Tous les arbres sont en fleurs

Et dans la montagne le thym sauvage

Fleurit près de la mauve bruyère

Viendras-tu, ma mie ?

And we’ll all go together

To pick wild mountain thyme

All around the blooming heather,

Will ye go, lassie, go?

Et tous ensemble nous irons

Cueillir le thym sauvage

Tout autour de la bruyère en fleurs

Viendras-tu, ma mie ?

I will give my love a bowl

By yon clear crystal fountain

And in it I will place

All the flowers of the mountain.

Will ye go, lassie, go?

À mon aimée je donnerai une coupe

Auprès de la pure fontaine

Et dedans j’y mettrai

Toutes les fleurs de la montagne.

Viendras-tu, ma mie ?

And we’ll all go together

To pluck wild mountain thyme

All around the blooming heather,

Will ye go, lassie, go?

Et tous ensemble nous irons

Cueillir le thym sauvage

Tout autour de la bruyère en fleurs

Viendras-tu, ma mie ?

If my true love she won’t go

I will surely find another

To pull wild mountain thyme

All around the purple heather.

Will ye go, lassie, go?

Si mon aimée ne veut pas

J’en trouverai une autre

Pour cueillir le thym sauvage

Tout autour de la mauve bruyère.

Viendras-tu, ma mie ?

And we’ll all go together

To pluck wild mountain thyme

All around the blooming heather,

Will ye go, lassie, go?

Et tous ensemble nous irons

Cueillir le thym sauvage

Tout autour de la bruyère en fleurs

Viendras-tu, ma mie ?

… … Traditionnel (Écosse, Irlande). Wild mountain thyme.

Traditionnel (Écosse, Irlande). Le thym sauvage, traduit de Wild mountain thyme par L. & L.

………